耳鼻咽喉科

1. 当科のおもな特徴

2. 主な診療科目と検査内容(手術)

鼓室形成術

慢性中耳炎、真珠腫性中耳炎や耳硬化症では、聴力改善を考慮した手術を実施しています。聴力の改善率や手術方法については、病気の種類により異なりますので、担当医にお聞き下さい。真珠腫の制御を目的として、軟骨を用いる手術を早期より導入した点が特徴的です。

顔面神経減荷術

外来においても、患者さん本人のみならずご家族のサポートも行ない、身体的・精神的苦痛の緩和を目指しています。

3. 外来診療

補聴器適応の判断と調整

高齢化に伴い補聴器を必要とする場合も多くなってきました。補聴器外来では、補聴器使用についての相談や調整を行っています。

副鼻腔炎の検査や治療

近年、アレルギー性の副鼻腔炎なども増加しており、その病態も多様化しています。喘息を合併することの多い好酸球性副鼻腔炎は、難病にも指定されています。

めまいに対する検査や治療

より詳しいめまいの検査・治療を心がけています。

4. 難聴と認知症

難聴とは、音を聴く能力が障害されることを意味します。本邦における成人の平均聴力から、70歳代になると女性や子供の声のような高い音を聴く能力が苦手になることが分かっています。当科では、通常の聴力検査の他に、脳波などを用いた他覚的聴力検査(DPOAE, ABR)を行っています。

難聴とは、音を聴く能力が障害されることを意味します。本邦における成人の平均聴力から、70歳代になると女性や子供の声のような高い音を聴く能力が苦手になることが分かっています。当科では、通常の聴力検査の他に、脳波などを用いた他覚的聴力検査(DPOAE, ABR)を行っています。

⓵難聴は認知症の危険因子

2020年、世界的に権威のある医学誌ランセットが「認知症の40%は予防可能な12の因子により起こると考えられる。その中で最大の危険因子は難聴」と発表しました。

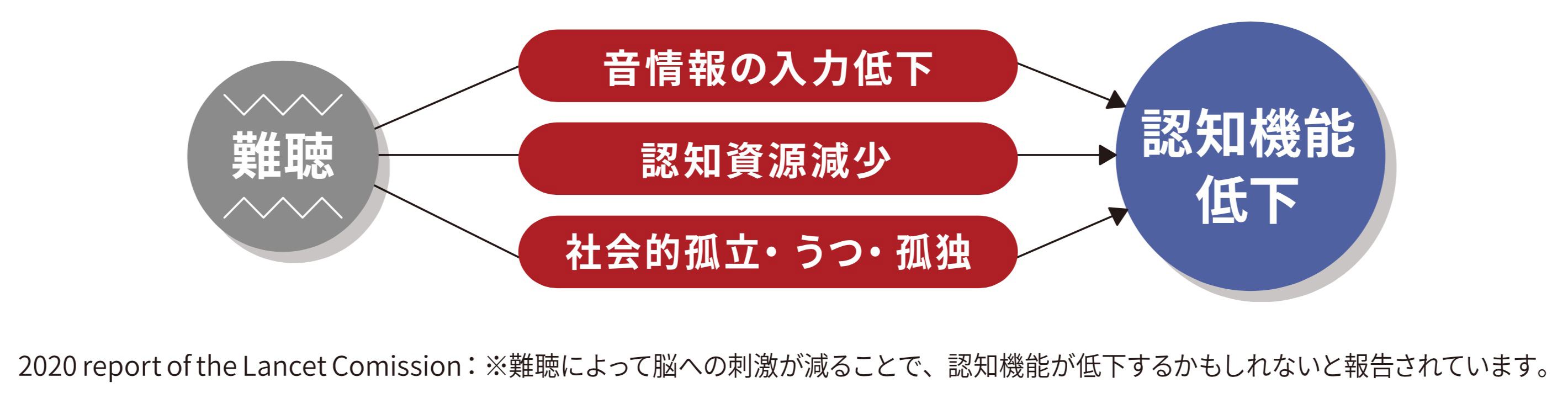

⓶難聴が引き起こす認知機能低下

聞き分ける能力が低下することで、会話が億劫になり、徐々に引きこもりがちになります。これも脳への刺激が減り認知機能に影響するようです。

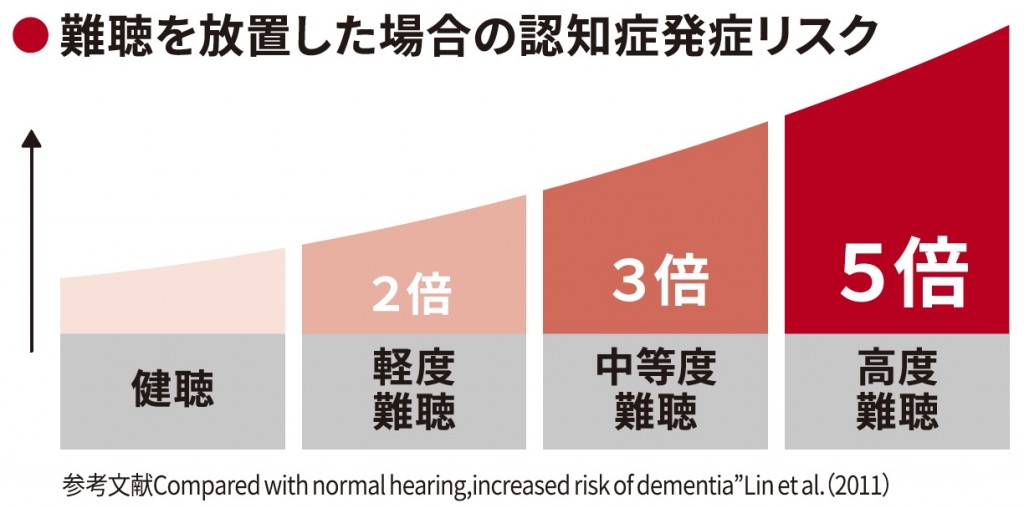

⓷難聴を放置した場合の認知症リスクは約2倍

難聴による認知症発症への影響を約10年間追跡した調査によると、軽度の難聴の人は、聴力が正常な人に比べて認知症発症リスクが約2倍、高度難聴になると約5倍であることがわかりました。

資料提供:GNヒヤリングジャパン(株)

「聞き返しが増えたら補聴器を検討しましょう」

聞き返しが増えたなと思ったら、専門家のアドバイスをもとに適切な補聴器の装用を検討しましょう。当科では、聴力検査の結果から補聴器適応と判断されれば、2週間から1ヶ月を目安に補聴器を貸し出します。日常生活で試聴してみて、目標レベルを設定するとともに補聴器装用の是非を相談しています。

診療担当表

耳鼻咽喉科

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 午前 | 1診 | 宇都宮 | 阪本 | 荻野 | 1・3週 鈴木 2週 河内 4週 阪上 |

||

| 午後 | 1診 | 補聴器 ※完全予約 1・3週11時 担当医 |

|||||

医師紹介

耳鼻咽喉科 部長

長谷川 賢作

-

出身大学 鳥取大学医学部(1985年卒業) 経歴 2003年~2014年 鳥取大学耳鼻咽喉科 講師

2014年~2020年 日本医科大学耳鼻咽喉科 臨床教授専門 耳鼻咽喉科一般

中耳側頭骨手術資格・認定医 医学博士

日本耳学会耳科手術暫定指導医

耳鼻咽喉科専門研修指導医

日本耳鼻咽喉科学会専門医

日本耳鼻咽喉科学会補聴器相談医

日本がん治療認定医機構がん治療認定医所属学会 日本耳鼻咽喉科学会

日本耳科学会

日本頭頚部外科学会

日本聴覚医学会

耳鼻咽喉科臨床学会 など